虫歯治療について

虫歯とは

虫歯病原菌(ミュータンス菌など)が口の中の糖を利用して「酸」を作ります。その酸によって歯の表面が溶かされていく病気です。 虫歯は自然治癒で元の歯の状態に戻ることはありません。そのため、虫歯病原菌に侵された部分を取り除いたり、溶けた部分を詰めたり、かぶせ物をしたりして治療します。

痛みに対する配慮

麻酔の前に表面麻酔を塗布し、麻酔液をゆっくりと注入します。 細い麻酔針を使用し、患者さまにとって痛みが少なくなるよう細心の注意を払い治療を行なっております。

虫歯の段階

虫歯の段階(C1~C4)により治療法が異なります。

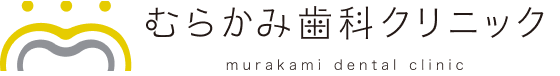

C1:

エナメル質内の虫歯

歯の表面のエナメル質が溶け始めた段階の虫歯です。痛みがなく、ついつい放っておきがちです。虫歯の部分だけを正確に治療し合成樹脂(レジン)を充填します。

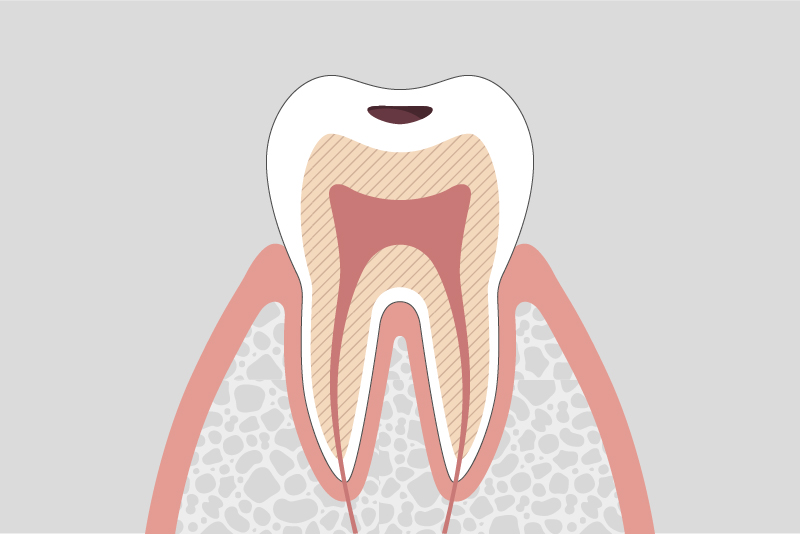

C2:

象牙質に達した虫歯

エナメル質の内側の象牙質に虫歯が達したものです。象牙質はエナメル質により軟らかい組織なので、虫歯の進み方が早くなります。

C1と同様に合成樹脂(レジン)を充填するか、範囲が大きい場合は削ったあとに歯型を取り、金属やセラミックの詰め物(インレー)を作り、欠損部を修復します。

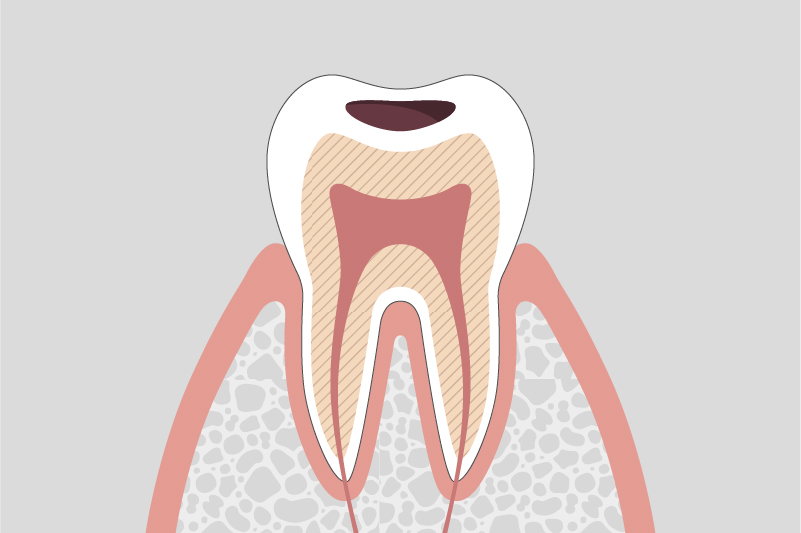

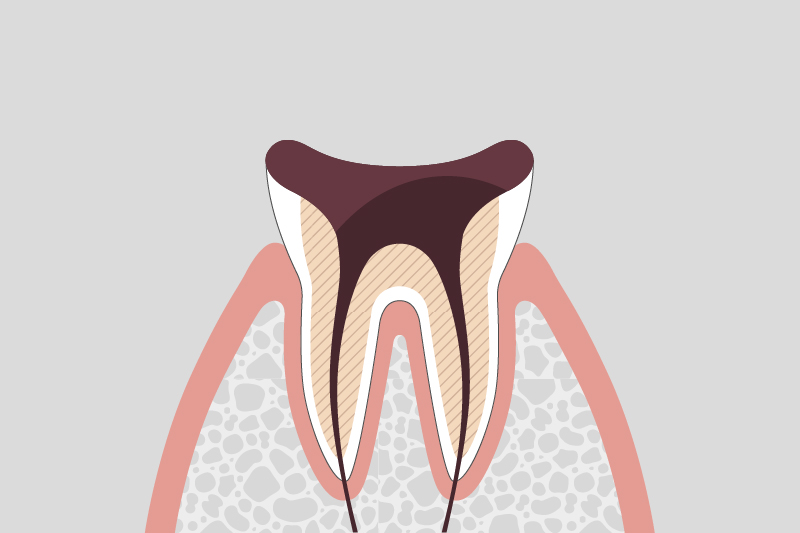

C3:

歯髄(神経)に達した虫歯

象牙質の内側の歯髄にまで虫歯が達したものです。この段階では、歯髄に細菌が進入し激しい痛みを伴うことがあります。歯髄の炎症が重度な場合は、歯髄組織を除去したあとで、根管内を消毒し、シーリング材を用いて充填します。

また、歯髄が死んでしまった歯はもろくなりますので、クラウンなどの被せ物をします。症例によっては、特殊な抗生物質を用いて歯髄を保存する処置を行う場合もあります。

C4:

歯質が失われた虫歯

歯冠が溶けて無くなり、根の部分だけが残っている状態です。C3の場合と同様に治療し被せ物をするか、やむを得ない場合は残った歯根部を抜歯します。

抜歯した部分は傷が治った後に、ブリッジ・部分入れ歯・インプラントなどの方法で補うことになります。

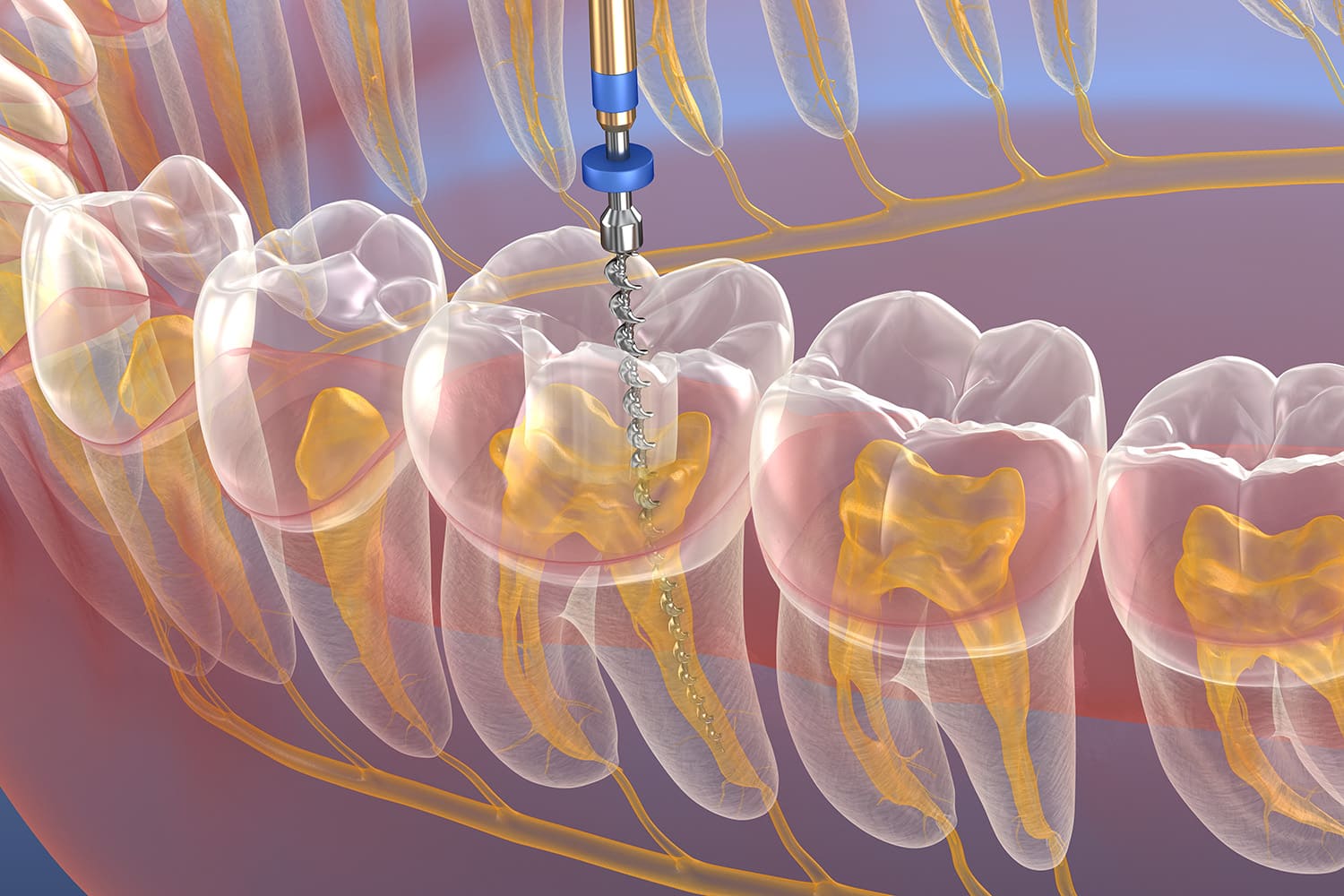

根管治療とは

根管治療(歯の根っこの治療)は、虫歯が神経まで到達してしまった場合に、神経の通る管(根管)の組織を取り除いて、根っこをキレイにする治療のことです。歯根治療とも呼ばれます。

虫歯を放置すると、やがて細菌が出す毒素や細菌自体が歯の内部にある歯の神経(歯髄)まで到達し、いわゆる虫歯の激痛を引き起こします。 また症状がさらに進みますと、歯に触れただけで痛んだり、腫れを伴うこととなります。

根管治療の必要性

根管治療とは歯の神経が入っていた空間である歯髄腔をキレイにして細菌が入り込まないように薬で密閉することです。歯髄腔は神経が死んでしまうと細菌が繁殖し、根の先から細菌や毒素が顎の骨の中に広がっていきます。この細菌によって副鼻腔炎や骨髄炎などの大きな病気になることもあります。

この細菌は自然に治ることがないため、根管治療をして機械的に細菌を取り除き、新たに細菌が入らないように薬を緊密に詰める必要性があります。根管治療をすることで神経が死んでしまった歯でも長く使うことが可能になります。

根管治療で治せないケース

歯の根っこの先に膿が溜まってしまっている歯

溜まっている膿が軽度であれば、再度神経をキレイに消毒して膿を出すという処置をすれば改善できるので、抜歯には至りません。しかし、膿が重度で多く溜まってしまっている場合は、周りの骨をも溶かしてしまうことになるので、そうならないように抜歯することになります。

歯の根っこが割れている歯

歯の噛み合わせが強すぎたり、歯並びの問題で一部の歯だけに強すぎる負荷がかかる噛み合わせになる人がいます。そのような人は、ぐっと食いしばった拍子に、歯の根っこに負担がかかりすぎて、歯の根っこが割れてしまうことがあります。

歯の根っこが割れているので、もちろん痛みを伴います。折れてしまった根っこをくっつけることはできませんので抜歯することになります。もし、放置していると細菌感染が骨にまで広がってしまいます。

根管治療後の痛みについて

根管治療の後に歯に物が当たると痛かったり、噛むと痛かったりすることがあります。歯の根の周りには噛んだ時に硬い物や軟らかいものを判断する歯根膜という薄いクッションがあります。根の先からこの歯根膜に炎症が伝わると咬合時に痛みが出ます。

普通に噛んでも強い痛みがある時には、歯医者で治療している歯の噛み合わせを調整してもらいます。噛む時に刺激がなくなれば楽になります。また痛みが強ければ痛み止めを服用します。治療中の歯は安静にしておく必要があるため、噛まないように注意してください。